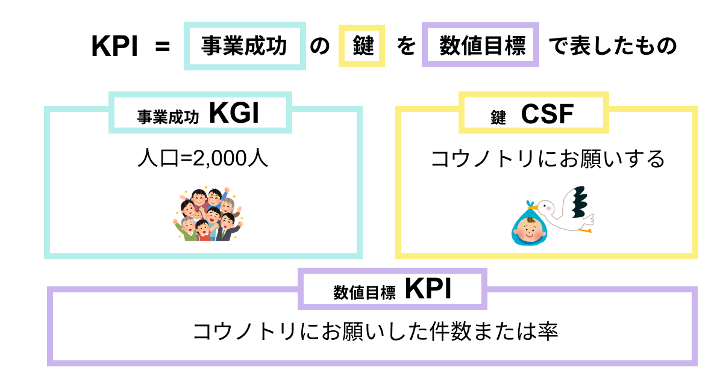

社員を表彰するアワード(MVV AWARD※1)にてVPを受賞したプロダクト開発部の加藤さん。業務に取り組むうえで意識しているコミュニケーションについてや、加藤さんが立ち上げた「フロントエンド相談会」について、インタビューしました。

※1: i-plugが掲げる5Values、「変化を楽しむ」「全てのステークホルダーに対してフェアである」「想像的な意志を尊重する」「共創しながら価値を出す」「想像的な意志を尊重する」「主体的に取り組み、成果創出にこだわる」。MVV AWARDでは、この5Valuesを1年間で最も発揮した社員に贈られる賞です。

株式会社i-plug

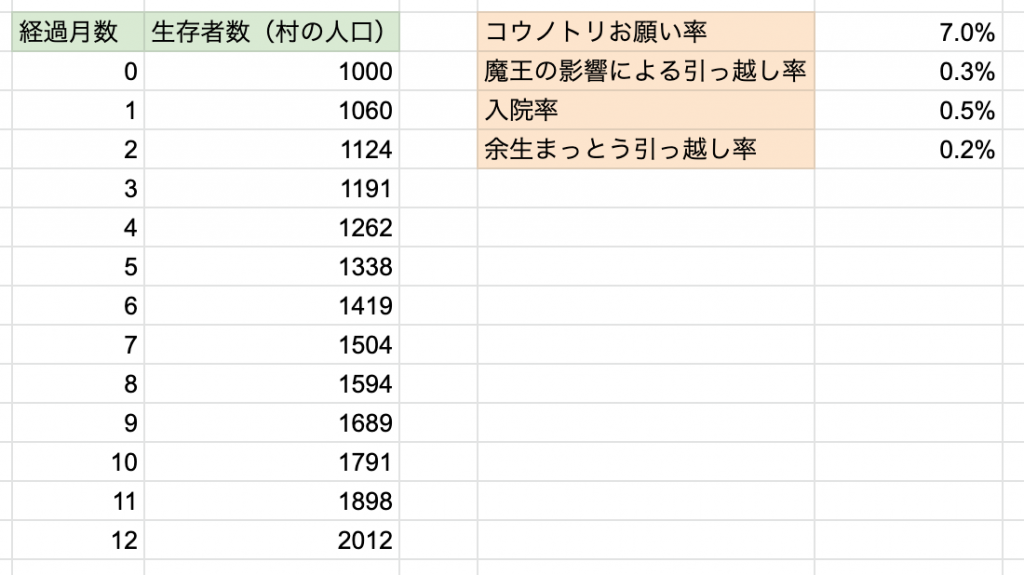

加藤さんプロダクト開発部 プロダクトエンジニアリンググループ

大学卒業後、食品メーカーに入社し、生産職を経験。その後、2020年1月にi-plugへ入社。現在はプロダクト開発部に所属し、フロントエンドエンジニアとしてOfferBoxの開発に携わっている。

.jpeg)

北島ファーストキャリアは生産職である加藤さん。生産職を経験してから、どのようにi-plugと出会ったのですか?

加藤大学卒業後は食品メーカーに生産職として入社し、工場でパンの生地づくりを担当していました。工場勤務は、基本的にライン作業のため、各自の業務が決められています。そのため、自分の判断で別の行動を取ることが難しい環境でした。また、パンの特性上、仕方のないことですが、自分が製造に携わった商品に半額シールが貼られ、棚に残っているのを見ると、お客様に届ける商品を作っているという自信が揺らぐこともあったのです。この働き方に厳しさを感じ、1年足らずで退職しました。

退職した時点では、「どのような会社で何をしたいのか」が明確ではありませんでした。そこで、転職について考えるきっかけを得るために、「転職の思考法」という本を手に取りました。この本を通して、「成長している業界や職種に身を置けば、自分の市場価値も向上する」という考え方に出会い、将来性のある業界に興味を持つようになったのです。

私が転職活動をした頃は、小学校でプログラミング教育がスタートしたタイミングでした。今後は、プログラミングやITの知識を活用することが当たり前になるかもしれないと考え、IT業界への興味が高まりました。そこで、「まずは触れてみよう」と思い、独学でプログラミングの学習をスタートしました。しかし、未経験ということもあり、スキルの習得は想像以上に難しいものでした。そこで、友人に相談したところ、プログラミングスクールを勧められ、通うことを決めました。約半年間の学習を経て、一定のプログラミングスキルを身につけることができました。その後、プログラミングスクールの転職支援サービスを通じて、i-plugと出会いました。

.jpeg)

北島環境の変化のなかで、i-plugと出会ったのですね。i-plugへ入社を決めた理由を教えてください。

加藤最終面接で、配属予定のチームのリーダーが同席のもと、チームメンバーと話す機会を設けてもらいました。当時は、初めての転職で、エンジニア職も未経験だったので、不安な気持ちが大きかったのですが、そんな私を温かく迎え入れてくれる雰囲気から、安心感を感じました。また、新卒で入社した会社を1年足らずで退職した経験から、「求職者と企業のミスマッチを減らす」というi-plugの考え方にも強く共感しました。自分にとってプラスしかない環境だと感じ、入社を決意したのです。

.jpeg)

北島プロダクト開発部での現在の仕事内容を教えてください。

加藤OfferBoxの中でも影響範囲の大きな機能開発を担当するプロジェクトチームに所属しています。開発する機能は、学生側と企業側の両方に関わるものです。i-plugのプロダクト開発部には、学生側に特化した開発チームと、企業側に特化した開発チームがあります。そのなかで、私が所属するチームは、OfferBoxに搭載されている「機能」に焦点を当てて開発を進めています。そのため、学生側と企業側、両方の機能を開発することがあります。

現在はこのプロジェクトチームで、フロントエンドエンジニアを担っています。具体的には、画面の見た目や動きといったUI(ユーザーインターフェース)の部分を担当することが多く、ディレクターやデザイナーと連携しながら業務を進めています。

.jpeg)

北島「MVV AWARD」のVP受賞おめでとうございます!受賞した時のお気持ちを教えてください。

加藤まさか自分が選ばれるとは思わず、驚きました!周囲からもたくさんの祝福の言葉をかけてもらえて嬉しかったです。また、プロダクト開発部からのVP受賞は久しぶりだったので、部全体で喜びを分かち合うことができて良かったと思っています。

.jpeg)

北島VPの受賞の理由として、5Valuesの「共創しながら価値を出す」を体現していたと評価されていました。加藤さんが日々業務に取り組むうえで、意識していることはありますか?

加藤「コミュニケーションを大切にすること」を意識しています。会社で働くうえで、一人で業務を完結させることはできません。チーム内はもちろん、他部署と連携しながら進めることもあります。連携するなかで認識をすり合わせながら、協力して目標の達成を目指すことが大切だと思っています。

i-plugでは、リモートワークを取り入れているので、やりとりの多くはテキストコミュニケーションです。そのため、前提となる目的や意図が正確に伝わるような言葉選びや表現を意識しています。このような適切なコミュニケーションの積み重ねが、チームで価値を生み出す「共創」につながっていくと考えています。

特に、私が所属するチームは、メンバー全員が全国各地に在住しており、対面で会うのは年に数回です。テキストでのやりとりが中心になるので、丁寧で思いやりのあるコミュニケーションを心がけています。

また、私たちエンジニアは「プログラミング言語」という、日本語や英語とは異なる少し特殊な言葉をテキストとして扱い、ものづくりをしています。この「プログラミング言語」はソースコード(プログラムの設計図のようなもの)の世界において、エンジニア同士の共通言語になります。そのため、ソースコードがどのような処理をしているのかを、誰が見ても読み解きやすい状態にしておくことが、チームで開発業務をスムーズに進めるうえでとても重要です。だからこそ、「コーディングもテキストコミュニケーションの一つ」だと考え、実装する処理を「伝わりやすいコード」「読みやすいコード」として表現することを心がけています。

.jpeg)

北島VP受賞エピソードのなかで、フロントエンド相談会の発足の話がありました。この相談会はどのような経緯で立ち上がったのですか?

加藤昨年度、私が所属するチームのフロントエンドエンジニアは私一人でした。そのため、フロントに関する悩みや疑問があっても、相談できる相手がチーム内にはいない状況だったのです。当時、他のチームにはフロントエンドエンジニアがいましたが、チームを跨いで技術的な相談をしたり、業務で得たナレッジを共有したりする機会はほとんどありませんでした。そのため、やや窮屈な感覚を持ちながら開発を進めることが多かったのを覚えています。

「もしかしたら、同じような悩みを抱えているメンバーが他にもいるかもしれない」と思ったことをきっかけに、、2024年の夏頃、「フロントエンド相談会」を立ち上げることにしました。この相談会は、参加者同士が業務やスキルについて、気軽に共有や相談できる場を作ることを目的にしています。また、チーム間の連携を深めるきっかけや、より良い開発環境づくりにつなげたいという思いもありました。

.jpeg)

北島フロントエンド相談会は、どのくらいの頻度で、どういった内容を相談しているのですか?

加藤現在は週に1回のペースで実施しています。はじめに、各自が取り組んでいる業務を共有し、次に困っていることを相談をする流れで進めています。また、技術のトレンドや、外部の勉強会で得たナレッジを紹介することもあります。相談会をきっかけに、業務改善につながったこともありました。「この技術はOfferBoxでも活かせるかも」といった、プロダクトへの応用の可能性を話すこともあります。相談会は、情報共有や技術の深掘りだけでなく、今後の開発の可能性を広げるきっかけにもなっていると感じています。

この相談会は、すぐに成果を出せるような取り組みではないかもしれません。しかし、相談会で見えた改善点に取り組んでいくことで、フロントエンドの領域やUX(ユーザーエクスペリエンス)の改善につながっていくはずです。小さな積み重ねを続けることで、数年後に「あのとき相談会をやっていたから」と振り返ることができる、意味のある活動になるはずだと思っています。

.jpeg)

北島この1年間、フロントエンドの開発に携わるなかで、大変だった時期はありましたか?

加藤学生が自身の学校について入力するために必要なデータを整理し直すプロジェクトを進めていた時期です。このプロジェクトは、学生向けのUI・UXを改修するだけでなく、OfferBoxを利用する企業側の改修も必要だったため、影響範囲が大きな取り組みでした。私が担当したのは、学生が学校情報を入力する際に、表記揺れが発生しにくい仕様を実装として反映する部分です。企業が学生にオファーを送るときに、学校情報の認識にズレが起きないようにすることを目的としました。

プロジェクトを始めた当初は、UIロジックの設計から実装までを一人で担当しました。リリース期限が決まっているなかでのプロジェクト進行だったので、スピード感を持って取り組む必要がありました。i-plugに入社して以来、もっとも負荷の高い時期だったと思います。しかし、試行錯誤を重ねながらの開発だったので、自身のスキルの向上につながったと感じています。多くの学びを得ることができた、非常に有意義なプロジェクトでした。

私が所属するチームのフロントエンドエンジニアは、2024年11月から12月ごろにかけて2名が加わり、現在は3名体制です。一人でチーム全体のフロントエンドを開発していた頃とは異なり、作業を分担することで、以前よりも効率的にフロントエンドの開発を進められるようになりました。今では、私を含めた3名で協力しながらチームのフロントエンド開発に取り組める体制になっています。

.jpeg)

北島最後に、加藤さんの今後の目標を教えてください!

加藤フロントエンドの開発の観点から、OfferBoxをより良くしていきたいです。フロントエンドの開発改善を積み重ねることで、UI・UXが向上し、開発におけるフロントエンドエンジニアの存在感も高まっていくはずです。そして、結果的にUI・UXの改善サイクルを加速させ、プロダクトとしての価値向上にも貢献できると考えています。そのために、まずは小さなことからでも自ら率先して取り組み、「フロントエンド相談会」などを活用しながら改善を進めていきたいです。

また、生成AIを積極的に活用し、メンテナンスしやすいコードを素早く実装していきたいと思っています。メンテナンスしやすいコードは、機能の改修や拡張がしやすくなり、開発スピードを高めることにもつながります。結果として、より早く価値ある機能をユーザーに届けることができるはずです。これらを実現するために、生成AIをうまく活用しながら開発を進めていきたいです。

これからも、課題を一つずつ解消していき、フロントエンドの開発体験、リリースまでのスピード、そしてコードの品質が確実に向上したと実感できるように、引き続き頑張っていきたいと思っています。

.jpeg)

北島ありがとうございました!

.jpg)

i-plugに入社する以前は、大手化学メーカーでデータ分析の業務を担当していました。どちらかといえば機械学習による予測タスクの精度向上をメインに仕事をしていましたね。

i-plugに入社する以前は、大手化学メーカーでデータ分析の業務を担当していました。どちらかといえば機械学習による予測タスクの精度向上をメインに仕事をしていましたね。