i-plugでは、新卒採用と中途採用を行っています。選考の過程では、i-plugについてさまざまな質問をいただきます。この記事では、実際にi-plugの選考を受けた方々から寄せられた「よくある質問」に対して、i-plugの人事が回答します。

Q1. i-plugで活躍している社員に共通するポイントを教えてください。

共通する思いは、新卒採用市場やキャリア教育市場で変革をもたらしたいという点です。自分がどのようなキャリアを歩みたいか、どのように働きたいかという想いや希望を持つことはもちろん大切です。しかしそれ以上に、「利用学生や利用企業のために何ができるか」を考え、行動できる人が活躍しています。また、何事も「自分ごと」として捉えて、主体的に行動できること、そして周囲と共創しながら、前向きに物事を進めることができる点も、活躍している社員に共通するポイントです。(※1)

※1:i-plugのメンバーってどんな人?/ シリーズ:中野さん!ちょっと教えてください。

Q2. i-plugの社風やカルチャーについて教えてください。

i-plugは、「共創するプロフェッショナル組織」を目指しています。私たちは、人材業界をリードする存在として、社員一人ひとりが顧客価値を創造するプロフェッショナルであり続けたいと考えています。今まさに、その姿を体現しつつあります。

「共創するプロフェッショナル組織」という言葉にある「共創」は、本来「プロフェッショナル」という在り方に含まれています。しかし、あえて強調することで、「共創」の意識をより高めたいという想いがあります。

また、「プロフェッショナル」と聞くと、「孤高」や「個人主義的」といった印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、私たちはそうではありません。これまでも、そしてこれからも、社員同士はもちろん、学生や企業など、多様なステークホルダーと共に価値を創り出していく、「共創」の姿勢を大切にしていきたいと考えています。

Q3. i-plugのキャリアパスのイメージを教えてください。

当社でのキャリアパスはマネジメントやスペシャリストでのステップアップや別職種へのキャリアチェンジなど、キャリアの積み方はさまざまです。i-plugでは「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」をミッション(※2)に掲げています。まだまだ道半ばですが、自社内でもこのミッションを体現することを目指し、制度設計をしています。その取り組みの一つが、「キャリアチャレンジ制度」です。

※2:Mission、Vision 2030に関するサイト:https://i-plug.co.jp/company/mission/

Q4. キャリアチャレンジ制度とはどのような制度ですか?

i-plugグループ内で設けられた公募ポジションに、自らの意志で手を挙げ、選考を経て新たなキャリアに挑戦できる制度です。自身が目指す将来像の実現に向けて、一歩を踏み出す機会として活用されています。入社時のポジションで成果を出すことが大前提ではあります。しかし、「別の環境で新たな価値を生み出したい」「自分の強みを別の形で活かしたい」といった想いを持つ社員に大きな可能性を拡げる制度です。なお、キャリアチャレンジ制度の利用には、一定の条件とプロセスがあります。

この制度を活用して、新たなキャリアに挑戦したメンバーの記事がありますので、ぜひご覧ください。i-plugは、社員一人ひとりの「挑戦したい」という気持ちに真摯に向き合い、前向きなキャリア形成を支援しています。

・社内異動制度で営業から広報に異動。学んだ仕事の「共通点」と「違い」とは

Q5. i-plugに入社する人の「入社の決め手」は何が多いですか?

ご自身の就職や転職活動の経験や、労働市場に対する問題意識をきっかけに、i-plugのサービス、Mission、Vision 2030に共感を寄せる方が多く見られます。特に「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」というMissionに関心を持つ方が多いです。

また、人材業界で働いていた経験のある人からは、「社会人としての第一歩を支えたい」というOfferBoxのサービス思想に惹かれたという声が寄せられています。また、学生と企業のミスマッチを減らすために、新たなマッチングの仕組みを作り続けている企業姿勢にも、「共感した」「魅力に感じた」という声をよく耳にします。

Q6. 評価制度について、具体的な内容を教えてください。

i-plugのマネジメントポリシー(※3)にもある通り、「支援を通じて個々人が成長することにより顧客への提供価値が高まることで、会社の成長につながる」という考え方をベースに、評価制度を設けています。具体的には、半年ごとに目標設定と評価を行います。目標は、役割に基づいて半期ごとに設定する事業成果創出に向けた「成果目標」と、成長するために必要な「能力開発目標」の2つがあります。一人で考えるのではなく、上司と話し合いながら「どのような成果を上げるか」「その過程で自分の何をどう伸ばすのか」を明確にして、半年間の目標を立てていきます。そして半年後には、上司と振り返りを行い、目標に対して成し遂げたことや、今後の改善点についてフィードバックを受けるのです。評価の結果やフィードバックを、次回の目標設定につなげていくことで、継続的な成長のサイクルを回していきます。

※3:i-plugのマネジメントポリシー

Q7. i-plugでの働き方について教えてください。

当社は、各事業部が生産性を高めるために、それぞれに適した働き方を選択しています。出社をメインにしている部署もありますし、リモートワークを中心としつつ、出社日を設けて対面でのコミュニケーションの機会も設けている部署もあります。働き方は統一していないため、各事業部で柔軟に選択できるようにしているのです。

一方で、i-plugのメンバーの多くは、大阪オフィスまたは東京オフィスに所属しています。部署によっては、両拠点にメンバーが所属している場合もあります。そのため、リモート勤務が日常的なスタイルなのです。実際の働き方を具体的にイメージできるように、営業メンバーが出社した日のスケジュールを紹介した記事も公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

・#2 出社の日はコミュニケーションを積極的に/23新卒入社営業メンバー 谷の1日

・#3 月1回はチームで集まるコミュニケーションDAY/パートナー営業部 マネージャー安田の1日

・#4 スケジュールに合わせた働き方の選択を/21新卒入社営業メンバー 佐藤の1日

Q8. 今後の事業展開として、OfferBoxだけに注力していく予定ですか?

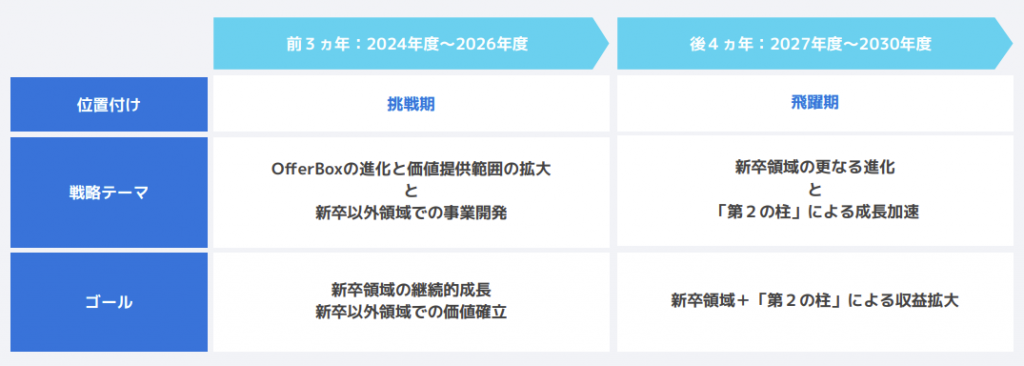

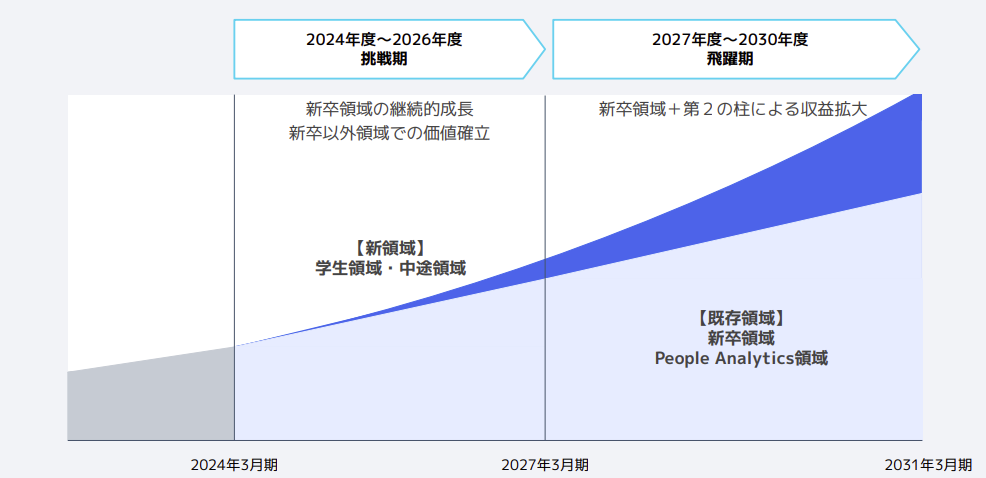

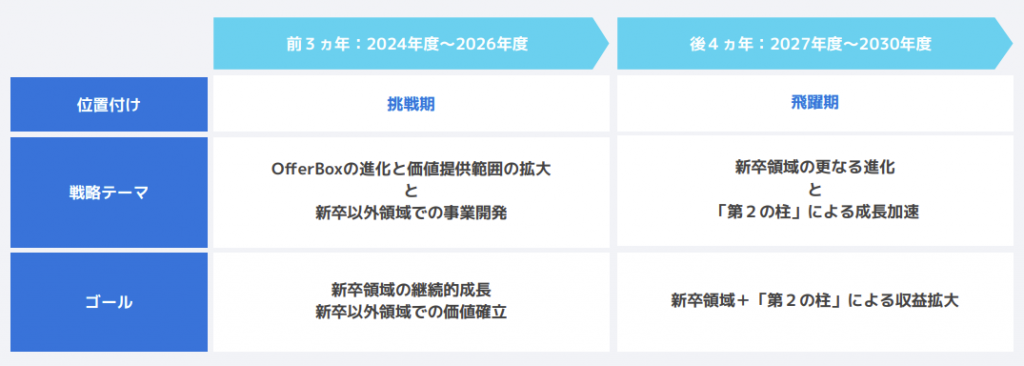

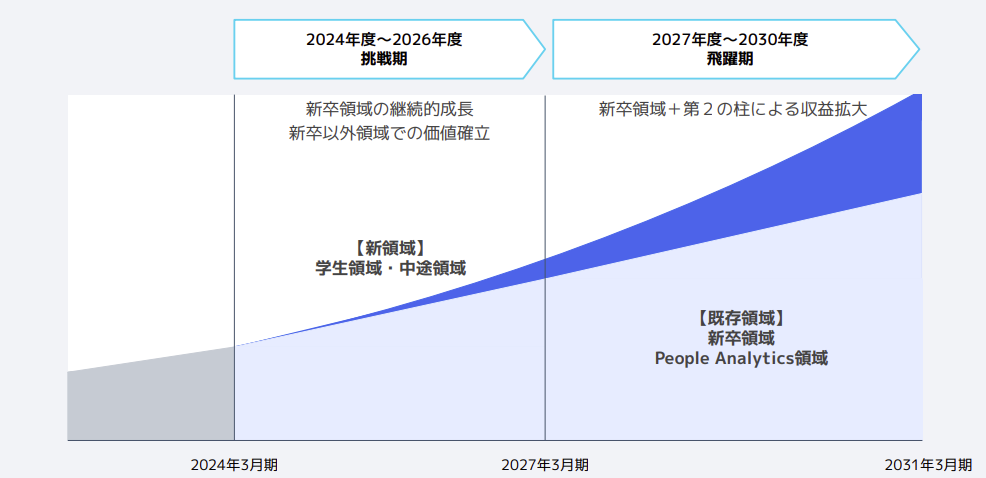

i-plugでは、中長期的な事業戦略の実現に向けたマイルストーンを2030年度に設定しています。不確実性の高い市場環境に対応するために、2024年度からの7年間を2つのステップに分けて取り組んでいます。そして、長期的な持続的成長に向けて、既存事業の成長に加えて、第2の収益の柱となり得る事業の開発を進めています。詳しくは、2024年3月期 通期決算説明資料をご確認ください。

Q9. MissionとVisionを浸透させるための取り組みを教えてください。

2024年7月に、i-plugグループ各社共通のMissionとVisionを策定しました。策定後は、社内での認知・浸透を図るために、さまざまな取り組みを行いました。グループ全社で集まる半期ごとのキックオフイベントでは、MissionとVisionの理解を深めるコンテンツを実施しています。詳しい内容は、下記のページをご確認ください。

今後も社員一人ひとりがMissionとVisionをより深く理解し、自然とその達成に向けて行動できるようになるために、さまざまなことを実践していきたいです。

・i-plugグループのMVを策定してから浸透のためにやったこと

おわりに

以上、i-plugの選考で「よくある質問」でした。

この記事を通して、i-plugについて少しでも知っていただけたら嬉しいです。i-plugに興味がある方は、ぜひエントリーをお待ちしています。

採用ページはこちら:https://i-plug.co.jp/recruit/

.jpeg)

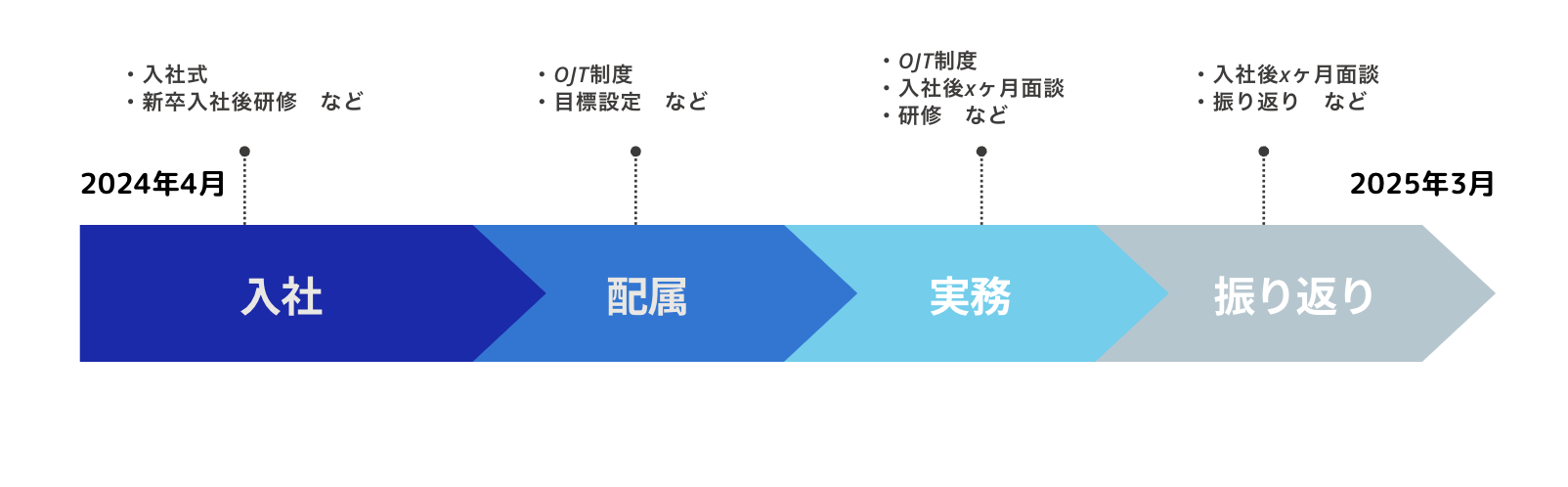

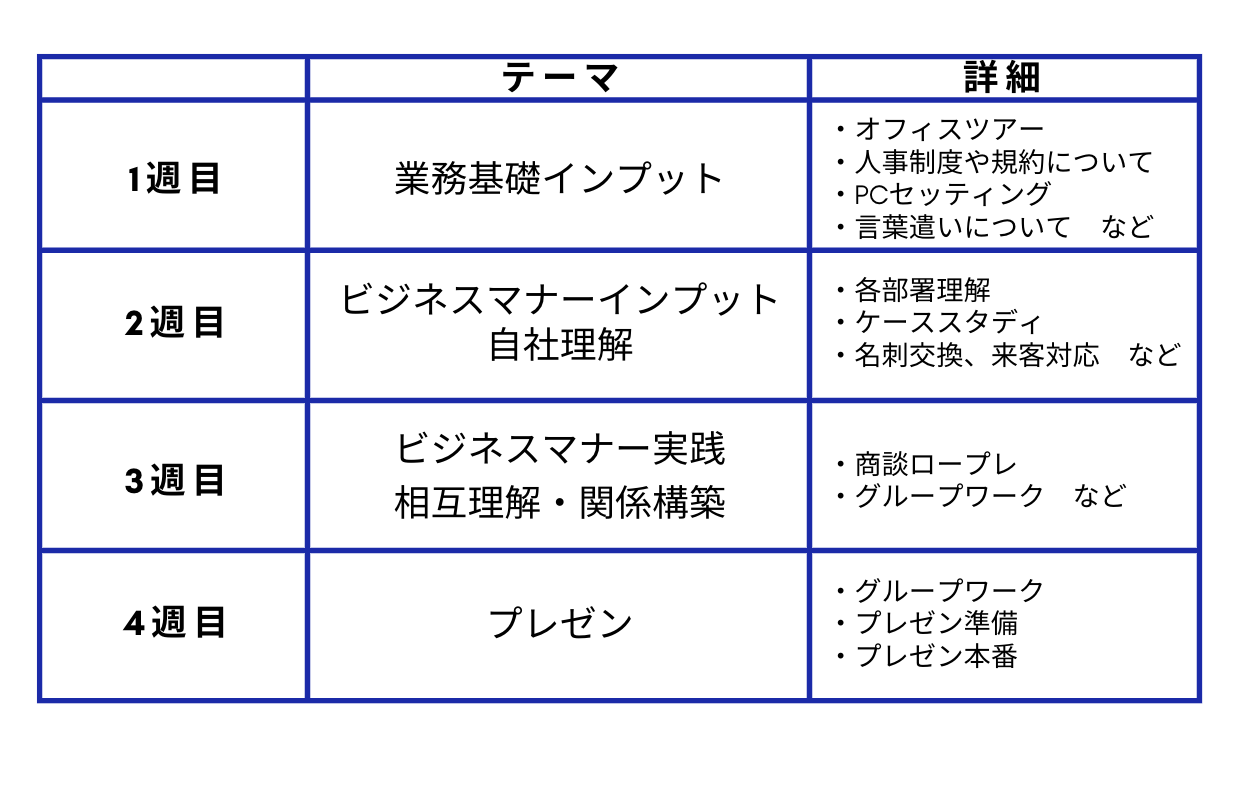

社会人の第一歩となる研修のため、挨拶の大切さ、名刺交換、人事制度などの基礎的なコンテンツを用意しました。その他にも自社の理解や市場の理解の研修もあります。

社会人の第一歩となる研修のため、挨拶の大切さ、名刺交換、人事制度などの基礎的なコンテンツを用意しました。その他にも自社の理解や市場の理解の研修もあります。